|

もの書きを目指す人びとへ

――わが体験的マスコミ論――

岩垂 弘(ジャーナリスト)

第1部 心構え、あるいは心得

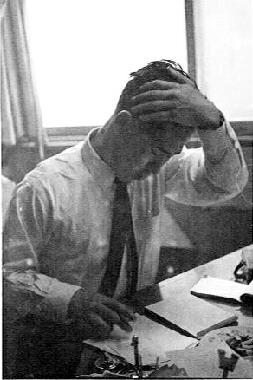

締め切り時間に追われ、原稿執筆に苦闘

する筆者(1959年、盛岡支局で)

新聞記者になって、まず先輩記者から手ほどきを受けたことの一つが「裏をとれ」ということ

だった。

裏をとれ。情報をキャッチしたら、それが本当のことであるか、つまり事実であるかどうかを

必ず確認せよ、ということだ。逆に言えば、伝聞や推測で記事を書いてはいけない、ということ

である。「裏」とは、おそらく「裏付け」の「裏」ではないか、と当時、思ったものだ。

「事実を確認する」。事実の報道を目的に掲げる新聞にとって、そんなこと、当たり前のこと

ではないか。支局赴任当初はそう思った。しかし、新聞記者の仕事を続けるうちに、そう楽なこ

とではないと分かってきた。

一九五〇年代はまだテレビがそう普及していなくて、マスコミの世界では新聞が王座を占めて

いた。新聞の生命は速報性にあった。だから、各社ともニュースの報道にあたって、速報を競っ

ていた。他社より一歩先んずれば、それが特ダネにつながった。

それゆえ、なんとしても速報を、という意欲、あるいは焦りから、時には誘惑に負けて、つい

事実の確認を怠ったまま報道し、結果的に誤報となるケースがあった。

誤報は、速報性とともに正確性を要求される新聞社にとって致命的なミスであり、場合によっ

ては読者の信用を失い、経営面でも大打撃を受けかねない。誤報となると、「訂正」を出さなく

てはならない。これは新聞にとって不名誉なこととされている。

「速報」ということがそう簡単でないのは、新聞には原稿の締め切り時間というものがあるか

らだ。ある情報を伝える原稿を新聞に載せるためには、あらかじめ設定されている時間までに新

聞制作の部門に提出しなければならない。それに間にあわなければ、その原稿は紙面に載らな

い。

取材と執筆に十分時間があれば、問題はない。しかし、現実には、たいがいの場合、記者は締

め切りに追われる。時計に目をやりながら、気が気でない。焦る。心臓が高鳴り、頭の中はパニ

ック状態となる。こんな時、ついつい確認がおろそかになる。

係争中の問題の取材となると、問題の当事者は複数になる。言い分が対立している場合は、双

方から話を聞かなくてはならない。一方だけの取材で原稿を書くのはなんとしても避けなくては

ならない。ダブルチェックが絶対に必要だ。

とりわけ、心温まる話題ものを取材し、記事にする時はこちらも心が和むが、特定の団体、個

人に対し批判的な記事を書くとき、あるいは書かなくてはならない時は気が重い。当事者の談話

をとったり、言い分を聞かなくてはならないわけだから、なんとも気が進まない。電話でなく、

直接会って談話をとらなくてはならない時はなおさらだ。だが、ともすれば「できれば会いたく

ないなあ」としゅんじゅんする自分の気持ちを振り払って、会いにゆかねばならない。

さらに、特ダネを書きたい、という記者の功名心が誤報を生むこともある。先輩記者が「わが

社でも、こんなことがあったんだよ」と教えてくれたのは、「伊藤律架空会見記」だ。

一九五〇年(昭和二十五年)九月二十七付の夕刊朝日新聞と二十七日の朝日新聞朝刊に「伊藤

律会見記」が載った。伊藤律は当時、日本共産党の幹部で、他の幹部とともに地下にもぐり、団

体等規制令違反で全国に指名手配されていた。その伊藤と神戸支局員との単独会見記だった。

だが、これは神戸支局員の捏造記事で、同支局員は退社処分となった。

先輩記者によれば、これは「戦後の三大誤報の一つ」とのことだった。「朝日新聞社史」をひ

もとくと、事件後、当時の同社社長は職制を招集しての会議で「思想的なものもなく、金をもら

って謀略にかかったのでもない。功名を立て、同僚を見返したい、特種をつくりたいということ

だ」と説明している。

また、同社史は「この事件の背景には、追放された伊藤律が神戸方面にいるらしいという情報

が流れ、治安当局が必死に捜査、調査活動をおこなっており、各新聞社もこれに関するはげしい

『特ダネ』競争をしていた、という事情があった」としている。

確認、確認、また確認。これが新聞記者の原則。これをきちんと守らないと、新聞社にとって

も記者個人にとっても命取りになりかねないということだろう。

幸い、盛岡支局在任中は一度も「訂正」を書かずにすん

だ。

|

|

|

|