|

‚à‚جڈ‘‚«‚ً–عژw‚·گl‚ر‚ئ‚ض

پ\پ\‚ي‚ھ‘جŒ±“Iƒ}ƒXƒRƒ~ک_پ\پ\

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ٹâگ‚پ@چOپiƒWƒƒپ[ƒiƒٹƒXƒgپj

پ@پ@

پ@ پ@‘و‚R•”پ@•زڈWˆدˆُ‚ئ‚µ‚ؤ

|

پ@‘و‚P‚P‚U‰ٌپ@‘•‚³‚ꂽŒآگlگ’”qپ\پ\–k’©‘Nچؤ–K‡A |

|

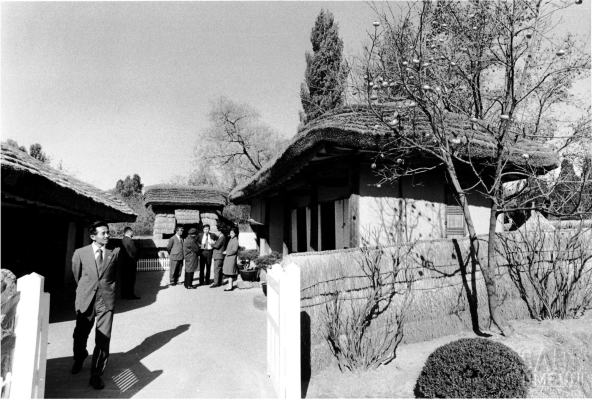

•½ڈëژs‚جƒ}ƒ“ƒMƒ‡ƒ“ƒfپi–œŒi‘نپj‚ة‚ ‚é‹à“ْگ¬ژهگب‚جگ¶‰ئپi‚P‚X‚V‚W”N‚P‚PŒژپA’†ˆنگھڈںژتگ^•”ˆُژت‚·پj

|

پ@ˆê‹مژµ”ھ”N‚ة’©‘N–¯ژهژه‹`گl–¯‹¤کaچ‘پi–k’©‘Nپj‚ًڈ\”N‚ش‚è‚ةچؤ–K‚µ‚ؤˆَڈغ‚ةژc‚ء‚½‚±‚ئ‚ج“ٌ‚آ–عپA‚»‚ê‚ح‹à“ْگ¬ژهگب‚ة‘خ‚·‚éŒآگlگ’”q‚ھ‚¢‚ء‚»‚¤‹‚ـ‚ء‚ؤ‚¢‚½‚±‚ئ‚إ‚ ‚éپBŒ©‚½‚ـ‚ـپA•·‚¢‚½‚ـ‚ـ‚ًˆب‰؛‚ة‹L‚·پB

پ@‚»‚جˆêپBژ„‚½‚؟‚ھ‰ï‚ء‚½گl‚½‚؟‚حپA‚ف‚بچ¶‹¹‚ة‹à“ْگ¬ƒoƒbƒW‚ً‚آ‚¯‚ؤ‚¢‚½پBژهگب‚جٹçژتگ^‚ھ‚ح‚ك‚±‚ـ‚ꂽ‰~Œ`‚جƒoƒbƒW‚¾پB‚¨‚»‚ç‚پAژq‚ا‚à‚ًڈœ‚چ‘–¯‚ج‘Sˆُ‚ھ‚آ‚¯‚ؤ‚¢‚é‚ج‚إ‚حپA‚ئژv‚ي‚ꂽپBڈ\”N‘O‚ة‚ح‚±‚ٌ‚ب‚±‚ئ‚ح‚ب‚©‚ء‚½پB

پ@‚»‚ê‚ة‚µ‚ؤ‚àپA‚ب‚؛‚±‚¤‚µ‚½ƒoƒbƒW‚ً‚آ‚¯‚é‚ج‚©پB‘طچف’†پA’ت–َ‚ً‚µ‚ؤ‚‚ꂽگl‚ة‚»‚ê‚ًگq‚ث‚½‚±‚ئ‚ھ‚ ‚éپB‚»‚µ‚½‚çپuˆج‘ه‚بژهگب‚ة‘خ‚·‚éŒhˆ¤‚ئ’‰گ½‚ً•\‚·‚½‚ك‚إ‚·پB‚»‚ê‚àپAگS’ê‚©‚ç‚جŒhˆ¤‚ئ’‰گ½‚ئ‚¢‚¤ˆس–،‚ًچ‚ك‚ؤپAگSپA‚آ‚ـ‚èگS‘ں‚جڈم‚ة‚ ‚½‚è‚ة‚آ‚¯‚ؤ‚¢‚é‚ج‚إ‚·پv‚ئ‚¢‚¤•شژ–‚¾‚ء‚½پB

پ@ژ©‚甃‚¤‚ٌ‚¾‚낤‚©پB‚»‚ê‚ئ‚àپAچ‘‚©‚çژx‹‹‚³‚ê‚é‚ج‚¾‚낤‚©پB‚»‚ج“_‚ًگq‚ث‚é‚ئپA’ت–َژپ‚جˆêگl‚حپuٹX‚إ”„‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·‚وپv‚ئ‚ج•شژ–پB‚ھپA•ت‚ج’ت–َژپ‚حپu‚»‚ꂼ‚ê‚ج‹خ–±گو‚إژx‹‹‚³‚ê‚ـ‚·پv‚ئŒ¾‚ء‚½پB‚ا‚¤‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ج‚©پA‚ا‚¤‚à‚·‚ء‚«‚肵‚ب‚©‚ء‚½پB

پ@‚»‚ج“ٌپBژ„‚½‚؟‚ھ‰ï‚ء‚½گl‚½‚؟‚حپA‚ف‚بپAژهگب‚ًŒˆ‚µ‚ؤŒؤ‚رژج‚ؤ‚ة‚µ‚ب‚©‚ء‚½پB•K‚¸پuˆج‘ه‚بپv‚ ‚é‚¢‚حپuŒhˆ¤‚·‚éپv‚ئ‚¢‚¤Œ¾—t‚ً‚»‚جڈم‚ة‚آ‚¯‚½پBپuˆج‘ه‚بژهگبپvپuŒhˆ¤‚·‚éژهگبپv‚ئ‚¢‚ء‚½‚و‚¤‚ةپBڈ\”N‘O‚ة‚حپA‚·‚ׂؤ‚جگl‚ھ‚±‚¤‚¢‚¤•\Œ»‚ً‚·‚é‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚ح‚ب‚©‚ء‚½پB“ْ–{‹Lژز’c‚ًˆؤ“à‚µ‚ؤ‚‚ꂽ’ت–َژپ‚حپu‹à“ْگ¬“¯ژuپv‚ ‚é‚¢‚حپu‹à“ْگ¬ژٌ‘ٹپv‚ئکb‚µ‚½‚و‚¤‚ة‹L‰¯‚·‚éپB

پ@‚»‚جژOپBژهگب‚جڈر‘œژتگ^پAڈر‘œ‰وپA‘œپAٹˆ–ô‚ً•`‚¢‚½ٹG‚àڈ\”N‘O‚ة”ن‚ׂؤ‘‚¦‚½‚و‚¤‚ةٹ´‚¶‚½پB

پ@‚ئ‚ة‚©‚پA‚¢‚½‚é‚ئ‚±‚ë‚ةپuژهگبپv‚ھ‚¢‚½پB‘ُژ™ڈٹ‚جٹe•”‰®پA—c’t‰€پAٹwچZ‚جٹe‹³ژ؛پA‰غٹOٹˆ“®ژ{گف‚جٹwگ¶ڈ”N‹{“a‚جٹe•”‰®‚ة‚حژهگب‚جڈر‘œژتگ^‚ھŒf‚°‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚½پBŒِ‹¤ژ{گفپA—ل‚¦‚خ”üڈpٹظپA”ژ•¨ٹظپAچH‹ئپE”_‹ئ“W——ٹظپAگيڈں‹L”Oٹظ‚ب‚ا‚حپAگ³–ت“ü‚èŒû‚©‚ç“ü‚é‚ئپA“ث‚«“–‚½‚è‚ج‚ئ‚±‚ë‚ة•K‚¸ژهگب‚ج—§‘œپA‚ ‚é‚¢‚حژهگب‚جٹˆ–ô‚ً•`‚¢‚½ٹG‚ھ‚ ‚ء‚½پB

پ@’n‰؛“S‚جژش—¼“à‚ة‚àژهگب‚جڈر‘œژتگ^‚ھŒf‚°‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚½‚µپAٹe‰wچ\“à‚ج•ا‚ة‚حژهگب‚جٹˆ–ô‚ً•`‚¢‚½ٹG‚ھ‚ ‚ء‚½پBچHڈê‚⋦“¯”_ڈê‚ً–K‚ê‚é‚ئپAٹا—•”–ه‚ھ‚ ‚éŒڑ•¨‚ةژهگب‚جڈر‘œ‰و‚ھŒf‚°‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚½پB’©‘NکJ““}‹@ٹضژ†پuکJ“گV•·پv‚ج–{ژذ‚إ‚حپAگ³–تŒ؛ٹض‚ً“ü‚é‚ئ‚·‚®پAژهگب‚ج”’‚¢چہ‘œ‚ھ‚ ‚èپA‚»‚ج‘O‚ة‚ح”’‚¢ƒJپ[ƒeƒ“‚ج‚و‚¤‚ب•z‚ھگ‚‚ê‚ؤ‚¢‚½پB

پ@ƒzƒeƒ‹‚ة‚àڈر‘œژتگ^‚âٹG‚ھ‚ ‚ء‚½پBژ„‚½‚؟‚ھ•½ڈë‘طچف’†‚ة”‘‚ـ‚ء‚½ƒ|ƒgƒ“ƒKƒ“پEƒzƒeƒ‹

‚حپAگ³–ت‚©‚ç“ü‚é‚ئƒچƒrپ[‚ھ‚ ‚èپA‚»‚±‚ج•ا‚ة‘ه‚«‚بٹG‚ھŒf‚°‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚½پB‚»‚ê‚حپA‚±‚جچ‘‚جٹv–½”ڈث‚ج’n‚ئ‚³‚ê‚é”’“ھژR‚ج’¸ڈم‚ة—§‚آژهگب‚ً•`‚¢‚½‚à‚ج‚¾‚ء‚½پB‚ـ‚½پAƒPƒ\ƒ“پiٹJڈéپjژs‚إ”‘‚ـ‚ء‚½ƒzƒeƒ‹‚جٹeژ؛‚ة‚حژهگب‚جڈر‘œژتگ^‚ھŒf‚°‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚½‚µپAŒiڈں’nپE–چپژR‚جƒzƒeƒ‹‚إ‚à“¯—l‚¾‚ء‚½پB

پ@‚ب‚©‚إ‚à‚ئ‚è‚ي‚¯ˆَڈغ‚ةژc‚ء‚½‚ج‚حپA•½ڈë‚ج’†‰›پAژsٹX‚ًŒ©‰؛‚ë‚·چ‚‘ن‚ة‚ ‚éٹv–½”ژ•¨ٹظ‚ج‘O‚ة—§‚آژهگب‚ج“؛‘œ‚إ‚ ‚éپBچ‚‚³“ٌڈ\ƒپپ[ƒgƒ‹پB‰Eژè‚ًچ‚‚‚ ‚°‚½‹گ‘ه‚ب‘œ‚إپA–é‚ة‚ب‚é‚ئپAڈئ–¾‚ھ‘Sگg‚ة‚ ‚ؤ‚ç‚êپA•½ڈë‚ج‚©‚ب‚艓‚‚©‚ç‚à‚»‚ê‚ً–]‚ق‚±‚ئ‚ھ‚إ‚«‚½پB‚±‚ê‚حپAڈ\”N‘O‚ة‚ح‚ب‚©‚ء‚½‚à‚ج‚¾پB

پ@

پ@‚»‚جژlپBژهگب‚جگ¶‰ئ‚ھ•غ‘¶‚³‚ê‚ؤ‚¢‚éƒ}ƒ“ƒMƒ‡ƒ“ƒfپi–œŒi‘نپj‚àپAڈ\”N‘O‚و‚肳‚ç‚ةگ®”ُ‚³‚êپA‘ه‹K–ح‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚½پB‚»‚ê‚ح•½ڈë‚ج“sگS‚©‚ç“ىگ¼‚ج•ûٹp‚ة‚ ‚èپA“sگS‚©‚çژش‚إژOڈ\•ھ‚ج‚ئ‚±‚ë‚ة‚ ‚ء‚½پB‚»‚±‚ةژهگب‚ھگ¶‚ـ‚êپAˆç‚ء‚½‰ئ‚ھ•غ‘¶‚³‚ê‚ؤ‚¢‚é‚ھپA‚»‚ج‰ئ‚ج‹ك‚‚ة‘ه‚«‚ب’r‚ھ‚إ‚«‚ؤ‚¢‚½پB’r‚ج’†‚ة‚ح•¬گ…‚ھ‚ ‚ء‚½پB’r‚à•¬گ…‚àڈ\”N‘O‚ة‚ح‚ب‚©‚ء‚½‚و‚¤‚ة‹L‰¯‚µ‚ؤ‚¢‚éپB

پ@‚ـ‚½پAگ¶‰ئ‚جŒم•û‚جڈ¬چ‚‚¢‚ئ‚±‚ë‚ة‹L”Oٹظپiˆؤ“à‚جگl‚حٹv–½ژ–گرٹظ‚ئŒؤ‚ٌ‚¾پj‚ھ‚إ‚«‚ؤ‚¢‚½پBƒRƒ“ƒNƒٹپ[ƒgŒڑ‚ؤ‚ج”’‚¢Œڑ•¨پBگà–¾‚µ‚ؤ‚‚ꂽگl‚جکb‚ة‚و‚ê‚خپAˆê‹مژµ“ٌ”NپAژهگب‚جگ¶’aکZڈ\”N‚ً‹L”O‚µ‚ؤŒڑگف‚³‚ꂽ‚ئ‚ج‚±‚ئ‚¾‚ء‚½پB‹L”Oٹظ‚ة‚حپAژهگب‚ج‘\‘c•ƒƒLƒ€پEƒEƒ“ƒE‚ةژn‚ـ‚é‹à“ْگ¬‰ئژl‘م‚ج—ًژj‚ھٹG‚âژتگ^پAگ}‚ب‚ا‚ة‚و‚ء‚ؤ“Wژ¦‚³‚ê‚ؤ‚¢‚½پB

پ@گ¶‰ئ‚ج‹ك‚‚ة‚ح‚ـ‚½پAژ÷–ط‚جگA‚ي‚ء‚½چ‚‘ن‚ھ‚ ‚ء‚½پB‚»‚±‚ة‚حپAژهگب‚ھڈ”Nژ‘م‚ةچک‚©‚¯‚½گخ‚âپA—V‚ٌ‚¾ٹâپA‘ٹ–o‚ً‚ئ‚ء‚½‚ئ‚¢‚¤چ»ڈê‚ھ•غ‘¶‚³‚ê‚ؤ‚¢‚½پB

پ@ƒ}ƒ“ƒMƒ‡ƒ“ƒf‚ًŒ©ٹw’†پAژQٹد‚ة‚«‚ؤ‚¢‚½گlپX‚ةڈo‰ï‚ء‚½پB‚¢‚¸‚ê‚àژہ‚ةچs‹V‚ھ‚و‚پA‘à—ٌ‚ً‘g‚ٌ‚إˆع“®‚·‚éپBپuژQٹدژز‚ح”N‚ة•SکZڈ\–œگl‚ة‚ج‚ع‚è‚ـ‚·پB’c‘جپA‰ئ‘°کA‚êپAŒآگl‚ئ‚³‚ـ‚´‚ـ‚إ‚·پB‚à‚؟‚ë‚ٌ‘Sچ‘‚©‚ç‚إ‚·‚ھپA’n•û‚©‚ç‚حگEڈꂲ‚ئ‚ةƒoƒX‚â—ٌژش‚إ‚â‚ء‚ؤ‚«‚ـ‚·پv‚ئپA‹L”Oٹظ‚جگà–¾ˆُپB

پ@ƒ}ƒ“ƒMƒ‡ƒ“ƒf‚ج•—Œi‚ً•`‚¢‚½ٹG‚à‚¢‚½‚é‚ئ‚±‚ë‚إŒ©‚©‚¯‚½پB‚±‚ê‚حپAڈ\”N‘O‚ة‚حŒ©‚ç‚ê‚ب‚©‚ء‚½ŒُŒi‚¾پB

پuژهگب‚ج–œ”N’·ژُ‚ً‹F”O‚µ‚ـ‚·پv‚ئ‚¢‚¤Œ¾—t‚à–ع‚ة‚آ‚¢‚½پB‘¼‚جƒXƒچپ[ƒKƒ“‚ئ‚ئ‚à‚ةٹX“ھ‚ة‚àŒf‚°‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚½پBژ„‚½‚؟‚جژَ‚¯“ü‚ê‘‹Œû‚إ‚ ‚ء‚½’©‘N‘خٹO•¶‰»کA—چ‹¦‰ï‚جگl‚½‚؟‚حپAژ„‚½‚؟‚ًٹ½Œ}‚·‚鉃گب‚إپAپuژهگب‚ج–œ”N’·ژُ‚ً‹F”O‚µ‚ـ‚·پv‚ئ‚¢‚ء‚ؤٹ£”t‚µ‚½پB

پ@‚»‚جŒـپBژهگب‚ج‹ئگر‚ًژ]‚¦‚錰ڈ²”è‚ًٹe’n‚إŒ©‚©‚¯‚½‚ج‚àپAڈ\”N‘O‚ئ‚حˆل‚ء‚½ŒoŒ±‚¾‚ء‚½پB•½ڈë‚جگ¼–k‚ة‚ ‚éپA‚±‚جچ‘چإ‘ه‹K–ح‚جƒgƒ‰ƒNƒ^پ[چHڈê‚ً–K‚ث‚½ژ‚ج‚±‚ئ‚¾پBگ³–ه‚©‚çچ\“à‚ة“ü‚é‚ئپAگخ‘¢‚è‚ج‘ه‚«‚ب”è‚ھ‚ ‚ء‚½پB‰½‚¾‚낤‚ئپAڈoŒ}‚¦‚ؤ‚‚ꂽ•›ژx”zگl‚ةگq‚ث‚é‚ئپA”ق‚حŒ¾‚ء‚½پBپuŒhˆ¤‚·‚éژهگب‚ج‚±‚جچHڈê‚ة‘خ‚·‚é”z—¶‚ً‰i‹v‚ةژc‚·‚½‚ك‚ة‚آ‚‚ç‚ꂽ‹L”O”è‚إپAژهگب‚ج’aگ¶کZڈ\Œـژü”N‚ج”NپAˆê‹مژµژµ”N‚ةŒڑ—§‚³‚ê‚ـ‚µ‚½پv

پ@•½ڈë‚ج–kپA•½ˆہ“ى“¹‚ة‚ ‚鉄–LŒخ‚ج‚ظ‚ئ‚è‚ة‚àپAژهگب‚ج‹ئگر‚ًژ]‚¦‚錰ڈ²”è‚ھ‚ ‚ء‚½پB‚±‚جŒخ‚ح‘ه“¯چ]‚ئگ´گىچ]‚ة‚ح‚³‚ـ‚ꂽ’nˆو‚ة‚آ‚‚ç‚ꂽگlچHŒخپB”_‹ئ—pگ…‚ئچH‹ئ—pگ…‚ج‚½‚ك‚ة‘¢‚ç‚ꂽپBŒخ‚جŒڑگف‚حˆê‹مژl”ھ”N‚ةژn‚ـ‚èپA’©‘Nگي‘ˆ‚إ’†’f‚ً—]‹V‚ب‚‚³‚ꂽ‚ھپAگيŒمچؤ‚رŒڑگفچى‹ئ‚ة‚©‚©‚èپAˆê‹مŒـکZ”N‚ةٹ®گ¬‚µ‚½‚ئ‚¢‚¤پB

پ@پu‚±‚±‚ةگlچHŒخ‚ً‚آ‚‚ê‚ئڈêڈٹ‚ً‘I’肵‚ؤ‚‚¾‚³‚ء‚½‚ج‚حˆج‘ه‚بژهگب‚إ‚ ‚èپAگو“ھ‚ة—§‚ء‚ؤچHژ–‚ًژwٹِ‚µ‚½‚ج‚àˆج‘ه‚بژهگب‚إ‚µ‚½پv‚ئپAگà–¾ˆُپB”è‚ج•¶–ت‚حپA‚±‚¤‚µ‚½ژهگب‚ج‹ئگر‚ً‹L‚µ‚½‚à‚ج‚ئ‚¢‚¤پB

پ@

پ@‚»‚جکZپBŒ°ڈ²”è‚ج‚±‚ئ‚ًڈ‘‚¢‚½‚آ‚¢‚إ‚ةپA‚±‚ج‚±‚ئ‚àڈذ‰î‚µ‚ؤ‚¨‚±‚¤پB‚»‚ê‚حپAŒ°ڈ²”è‚ھ‚ ‚é‚ب‚µ‚ة‚©‚©‚ي‚炸پA‚ا‚±‚ضچs‚ء‚ؤ‚àپA‚ظ‚ئ‚ٌ‚ا‚·‚ׂؤ‚ج‚±‚ئ‚ھژهگب‚جژw“±‚ئŒ‹‚ر‚آ‚¯‚ؤŒê‚ç‚ꂽ‚±‚ئ‚إ‚ ‚éپB—ل‚¦‚خپA‚±‚¤‚¾پB

پ@•½ڈëژs“à‚ج‘ُژ™ڈٹ‚إپBپuˆج‘ه‚بژهگب‚ھˆê‹مژµ“ٌ”NˆêŒژژl“ْ‚ة‚±‚±‚ً–K‚ê‚ـ‚µ‚½پB‚»‚µ‚ؤ‘S•”‚ج•”‰®‚ً‰ٌ‚èپAگH“°‚إگHژ–‚ً‚µپAژq‚ا‚à‚½‚؟‚جگHژ–‚جƒپƒjƒ…پ[‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚à‹³‚¦‚ؤ‚‚¾‚³‚¢‚ـ‚µ‚½پvپi•›ڈٹ’·پj

پ@“¯ژs“à‚جگl–¯ٹwچZ‚إپBپu‚±‚جٹwچZ‚حˆج‘ه‚بژهگب‚ھژO‰ٌ‚«‚ؤ‚‚¾‚³‚ء‚½Œُ‰h‚ ‚éٹwچZ‚إ‚·پB‚»‚ج‚¤‚¦پA‚±‚ê‚ـ‚إگ”ژں‚ة‚ي‚½‚ء‚ؤچj—ج“I‹³‚¦‚ً‚‚¾‚³‚¢‚ـ‚µ‚½ پv¢‚ي‚ھچZ‚ح‘ى‹…‚إ‘Sچ‘ˆê‚ة‚ب‚è‚ـ‚µ‚½پB‚±‚ê‚حپAƒXƒ|پ[ƒc‚ًڈ§—م‚¹‚و‚ئ‚¢‚¤ژهگب‚ج‹³‚¦‚ةڈ]‚ء‚ؤ“w—ح‚µ‚½Œ‹‰ت‚إ‚·پBˆج‘ه‚بژهگب‚جŒ«–¾‚ب‚²ژw“±‚ج‚½‚ـ‚à‚ج‚ئژv‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·£

پ@‚»‚جژµپBچإŒم‚ةچ‘چغگe‘P“W——ٹظ‚ج‚±‚ئ‚ًڈذ‰î‚µ‚و‚¤پB‚»‚ê‚حپA•½ڈë‚©‚ç–k‚ضژش‚إ–ٌ“ٌژٹش‚جŒiڈں’nپA–چپژR‚جŒk’J‚ة‚ ‚ء‚½پBگ´‚ç‚©‚ب’Jگى‚ج—¬‚ê‚ئ–L‚©‚بژ÷–طپB‚±‚±‚حپAچg—t‚ھ”ü‚µ‚¢‚±‚ئ‚إ’m‚ç‚ê‚é‚ئ‚¢‚¤پBŒk’J‚ً‚³‚©‚ج‚ع‚é‚ئپA“ث‘RپA–ع‚ج‘O‚ة’©‘N•—‚ج‹گ‘ه‚ب”’‚¢ƒRƒ“ƒNƒٹپ[ƒgŒڑ‚ؤپiکZٹKŒڑ‚ؤپj‚جŒڑ•¨‚ھŒ»‚ꂽپB‚±‚ê‚ھپAچ‘چغگe‘P“W——ٹظ‚¾‚ء‚½پBژµ”ھ”N”ھŒژ‚جٹJٹظ‚ئ‚¢‚¤‚©‚çپAژ„‚½‚؟‚حٹJٹظٹش‚à‚ب‚¢ژٹْ‚ة–K‚ꂽ‚±‚ئ‚ة‚ب‚éپB

پ@–k’©‘N‘¤‚جگà–¾‚ة‚و‚é‚ئپA‚±‚ê‚حپAŒڑچ‘ŒمژOڈ\”N‚جٹش‚ة‹à“ْگ¬ژهگب‚ةڈ”ٹOچ‘‚جگ•{پAگ“}پA–¯ٹش’c‘جپAŒآگl‚©‚çٹٌ‚¹‚ç‚ꂽ‘،‚蕨‚ج“Wژ¦ٹظپB‘،‚蕨‚ح•S“ٌڈ\“ٌƒJچ‘‚©‚ç“ٌ–œŒـگç“_‚ة‚ج‚ع‚èپA‚»‚ê‚ç‚ھ‚±‚±‚ةژû‚ك‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚é‚ئ‚¢‚¤پB‚¤‚؟گ”گç“_‚ًژlڈ\ˆê‚ج•”‰®‚ة“Wژ¦‚µ‚ؤ‚ ‚é‚ئ‚ج‚±‚ئ‚إپAˆê‚آ‚¸‚آŒ©‚ؤ•à‚‚ئکZ“ْٹش‚©‚©‚é‚ئ‚ج‚±‚ئ‚¾‚ء‚½پB

پ@‚³‚ـ‚´‚ـ‚ب‘،‚蕨‚ھپA‘،‚èژه‚جژپ–¼‚ئ“ْ•t‚ًڈ‘‚¢‚½ژ†•ذ‚ئ‚ئ‚à‚ةƒKƒ‰ƒXƒPپ[ƒX‚ج’†‚ة’آ—ٌ‚³‚ê‚ؤ‚¢‚½پB‚ـ‚³‚ةپAگ¢ٹE‚ج•َ•¨‚ًŒ©‚éژv‚¢پB“ْ–{گl‚©‚ç‚ج‘،‚蕨‚à‚ ‚ء‚½پBŒ©ٹw‚جŒمپA•›ٹظ’·‚ھژ„‚½‚؟‚ة‹’²‚µ‚½پBپu‚±‚ج‚و‚¤‚ب“W——ٹظ‚ھ‚إ‚«‚½‚ج‚àپAˆج‘ه‚بژهگب‚جژw“±‚ھ‚ ‚ء‚½‚©‚ç‚إ‚ ‚èپA‚ـ‚½‚ي‚ھچ‘‚ةˆج‘ه‚بژهگب‚ھ‚¢‚½‚©‚炱‚»پAگ¢ٹE’†‚جگl–¯‚ھ‘،‚蕨‚ً‘—‚ء‚ؤ‚«‚½‚ج‚إ‚·پBژ„‚½‚؟‚حپAŒhˆ¤‚·‚éژهگب‚ج‘خٹO“IŒ ˆذ‚ھ‚¢‚©‚ةچ‚‚پAگ¢ٹE‚جگl–¯‚ھ‚¢‚©‚ةژهگب‚ًŒh•ç‚µ‚ؤ‚¢‚é‚©‚ًŒض‚èچ‚‚Œê‚邱‚ئ‚ھ‚إ‚«‚ـ‚·پv

پ@‚ئ‚ة‚©‚پA‹à“ْگ¬ژهگب‚جگâ‘خ“IŒ —ح‚ئŒ ˆذ‚ھچ‘‚ج‚·‚ف‚¸‚ف‚ة‚ـ‚إپAچ‘‚ج‚ ‚ç‚ن‚é•ھ–ى‚ةگZ“§‚µ‚«‚ء‚ؤ‚¢‚éٹ´‚¶‚¾‚ء‚½پB‚ـ‚³‚ةپA‚±‚جچ‘‚حپu‹à“ْگ¬پvˆêگF‚ة“h‚è‚آ‚ش‚³‚ꂽ‚ئ‚¢‚¤ˆَڈغ‚¾‚ء‚½پBگ_ٹi‰»‚à‹ة‚ـ‚ê‚èپA‚ئ‚¢‚¤ژv‚¢‚ً‹ض‚¶“¾‚ب‚©‚ء‚½پB

پ@”‹Œ´—ة’کپwƒ\ƒEƒ‹‚ئ•½ڈëپxپiˆê‹م”ھ‹م”NپA‘هŒژڈ‘“Xٹ§پj‚ة‚و‚ê‚خپA‹à“ْگ¬ژهگب‚ھ’©‘NکJ““}“à‚إژه“±Œ ‚ًٹm—§‚µ‚½‚ج‚حˆê‹مکZژµ”NŒـŒژ‚ةٹJ‚©‚ꂽ“¯“}’†‰›ˆدˆُ‰ï‘وژlٹْ‘وڈ\Œـ‰ٌ‘چ‰ï‚إ‚¾‚ئ‚¢‚¤پB“–ژپA‹à“ْگ¬”h‚ح“}“à‚إ‚حڈگ””h‚¾‚ء‚½‚ھپAŒR‚ج—ح‚ً”wŒi‚ة‚±‚ج‘چ‰ï‚إ‘½گ””h‚ً’ا•ْپAڈlگ´‚µپA“}‚جژه“±Œ ‚ًˆ¬‚ء‚½‚ج‚¾‚ئ‚¢‚¤پB”‹Œ´ژپ‚ح‚±‚ê‚ًپuˆê‹مکZژµ”N‚ج‹à“ْگ¬‚جƒNپ[ƒfƒ^پ[پv‚ئŒؤ‚ٌ‚إ‚¢‚éپB

پ@‚±‚ê‚ً“ا‚ٌ‚إپAژ„‚حپAڈ\”N‚جٹش‚ة‚±‚جچ‘‚إ‹àژهگب‚ة‘خ‚·‚éŒآگlگ’”q‚ھ”ٍ–ô“I‚ة‘•‚µ‚½”wŒi‚ً”[“¾‚µ‚½پBژ„‚ھچإڈ‰‚ة‚±‚جچ‘‚ً–K‚ꂽ‚ج‚حˆê‹مکZ”ھ”N‹مŒژ‚¾‚©‚çپA”‹Œ´ژپ‚ج‚¢‚¤پgƒNپ[ƒfƒ^پ[پh‚ج’¼Œم‚¾‚ء‚½‚±‚ئ‚ة‚ب‚éپB‚µ‚½‚ھ‚ء‚ؤپA‚»‚ج‚±‚ë‚حŒآگlگ’”q‚à‚»‚ê‚ظ‚ئ‚إ‚ب‚©‚ء‚½‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚¾‚낤پB‚ھپAپgƒNپ[ƒfƒ^پ[پh‚ً‹«‚ةژهگب‚ھژں‘و‚ة“ئچظ“IپAگâ‘خ“I‚بŒ —ح‚ًٹm—§‚µ‚ؤ‚¢‚ء‚½‚ج‚ة‚آ‚ê‚ؤپAŒآگlگ’”q‚à‚ـ‚½ƒGƒXƒJƒŒپ[ƒg‚µ‚ؤ‚¢‚ء‚½‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚¾‚낤‚©پB

پ@‚·‚إ‚ةڈذ‰î‚µ‚½‚و‚¤‚ةپA‹àژهگب‚ة‘خ‚·‚éŒآگlگ’”q‚ح‚»‚ج‹K–ح‚ھ‚ـ‚±‚ئ‚ةگr‘ه‚©‚آ“O’ê“I‚إپA–c‘ه‚بچàگ“I•‰’S‚ً‚ئ‚à‚ب‚¤‚à‚ج‚¾‚ء‚½پBچ‘–¯‘هڈO‚جژ©”“IƒCƒjƒVƒAƒ`ƒu‚إ‚±‚ꂾ‚¯‚جŒ°ڈ²ژ–‹ئ‚ھچs‚ي‚ê‚ؤ‚¢‚é‚ئ‚ح‚ئ‚ؤ‚àژv‚¦‚ب‚©‚ء‚½پB‚â‚ح‚èپA“}‚âگ•{‚جژه“±‚ة‚و‚èڈ‰‚ك‚ؤ‰آ”\‚ب‚ج‚¾‚ئژv‚ي‚¹‚ç‚ꂽپB

پ@‚¢‚¸‚ê‚ة‚µ‚ؤ‚àپAŒآگlگ’”q‚ح–¯ژهژه‹`‚ئ‚ح‘ٹ—e‚ê‚ب‚¢پB‹à“ْگ¬–{گl‚حŒب‚ض‚جŒآگlگ’”q‚ً‚ا‚¤چl‚¦‚ؤ‚¢‚½‚ج‚¾‚낤‚©پB‚»‚µ‚ؤپAچ‘–¯‘هڈO‚ج‘¤‚حگS‚ج’ê‚إ‚ح‚ا‚¤چl‚¦‚ؤ‚¢‚½‚ج‚¾‚낤‚©پBڈ\Œـ“ْٹش‚ئ‚¢‚¤’Z‚¢‘طچف‚ئ•\–ت“I‚بٹدژ@‚©‚ç‚حپA‚ا‚؟‚ç‚ج“_‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚àٹmŒإ‚½‚é‰ٌ“ڑ‚ح‚¦‚ç‚ê‚ب‚©‚ء‚½پBپ@

پi“ٌپZپZژµ”NژµŒژژO“ْ‹Lپj

|

|

|

|