|

もの書きを目指す人びとへ

――わが体験的マスコミ論――

岩垂 弘(ジャーナリスト)

第1部 心構え、あるいは心得

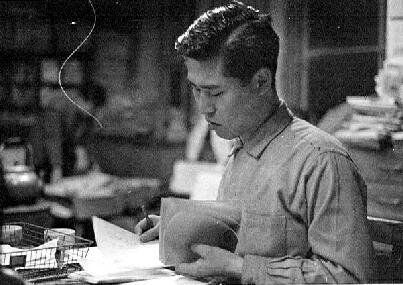

原稿は、ざら紙に鉛筆で(1958年、盛岡支局で)

朝日新聞盛岡支局に赴任したのは一九五八年(昭和三十三年)四月十四日。翌十五日から、サ

ツまわり(警察まわり)が始まった。初日はサツまわりの前任者(先輩記者)が取材先を引き回

してくれたが、二日目からは独り。

取材先では、他社のサツまわりとよく顔を合わせた。毎日新聞、読売新聞、産経新聞、河北新

報、共同通信、NHK、それに地元紙の岩手日報。これら各社のサツまわり記者でつくる警察記

者クラブといったものがあり、私も入れてもらった。毎日のクラブ加盟記者は古川記者といい、

東京本社から転勤してきたとのことだった。読売は中村慶一郎記者で、私より一年前に盛岡支局

に赴任していた。盛岡がスタートとのことだった。がっしりとした体つきの明るく快活な記者

で、いつも人なつっこい笑みを浮かべていた。彼はその後、読売本社の政治部に移り、やがて三

木武夫首相の報道担当秘書官となった。いまは政治評論家として活躍中。テレビにもよく登場す

る。共同通信は松見記者で、すらりとした長身。その後、共同本社に移ったが、後年、同社の盛

岡支局長を務めた。

最初に新聞に載った記事は火事の原稿だった。

当時、朝日新聞の朝刊は十二ページ。最終ぺージにあたるところがが地方版で、岩手県内に配

られているのが岩手版であった。支局員はもっぱら、この岩手版用の原稿を書いていたわけであ

る。岩手版も東京本社で編集・印刷されていたから、原稿は東京本社に送った。大事件や全国的

な話題になると思われるニースは本紙(全国版のこと)用として、これも本社に送った。

初原稿である火事の記事は四月十八日付の岩手版に載った。サツまわりを始めてから四日目。

「紫波町では料理店」という見出しの、五行のベタ記事(一段扱いの記事)だった。

紫波郡紫波町日詰、料理店吉田次

郎さん(二九)の北側便所付近から十

六日夕方六時半ごろ出火、住居一

むね約十七坪を焼いた。損害七十万円。

短い初原稿だったが、すらすら書けたわけではない。長い時間を費やしてようやく書き上げた

原稿だった。

取材先から支局に上がってきて、六角机の片隅で原稿執筆にとりかかった。今日、新聞記者は

パソコンで原稿を書くが、当時は、縦約十八センチ、横約十二センチのざら紙に鉛筆で書いた。

そこに、五字三行ずつ書いてゆく。当時、新聞記事は一行十五字だったからだ(現在は活字が大

きくなって、一行十二字)。つまり、原稿用紙一枚で記事一行という計算。だから、書かれた原

稿用紙の枚数を数えれば、その原稿が何行ぐらいの原稿か見当がつく。

六角机の周辺には先輩記者がいたが、みな、私に対しては無言。だれひとり、原稿の書き方を

手取り足取り指導してくれるわけではない。自分で工夫して書け、といわんばかりだ。

「そうだ、先輩記者の原稿を参考にしよう」。そう思った私は、岩手版のスクラップから先輩

記者が書いた火事の記事を捜し出し、それをお手本に見ようみまねで火事の原稿を書いた。もち

ろん、消しゴムで何度も何度も書き直した。

入社前、新聞社のデスクはおっかない存在で、出来の悪い原稿を出そうものなら、たちどころ

にそれを両手でまるめて、くずかごへ投げ捨てると聞いていた。

が、先輩記者の一人に目を通してもらった後、私がデスクの支局長におそるおそる出した原稿

は、くずかごへは直行せず、少し手を入れられて、東京本社に送られた。「よかった」。初原稿

の“合格”に思わずほっとしたものである。

以後、毎日のように火事や交通事故など簡単な事件・事故の原稿を書くことになり、そのたび

に先輩が書いた記事を参考にしたわけだが、こうした作業を続けるうちに、この種の記事には一

つのパターンがあることを知った。それにあてはめて書けば、それなりの原稿が書けるのだっ

た。

私は、ここでも、また一つ学んだ。新米記者といえども、ここでは一人前に扱われるのだ。だ

から、赤ん坊に対するように、手取り足取り面倒をみるようなことはしない。あくまでも、自分

の頭で考え、自分の力で仕事をなしとげよ、ということなのだ、と。そして、原稿を書くにあた

っては、先輩の書いたものに目を通し、それをまねなさい、と。

七カ月後、支局長が交代した。新しい支局長は東京本社から赴任してきたが、しばらくする

と、折にふれて支局員にこう話した。「先輩記者が書いた記事の中には新聞記事として優れたも

のがある。それをよく読むように」。そして、論説委員や外国特派員の名前をあげた。それらの

記者の記事が紙面に出ると、丹念に読んだ。

新聞記者は、先輩記者の仕事を模倣することによって真の一人前の記者に育ってゆく。私が仕

事を通じて得た確信の一つである。

|

|

|

|