|

もの書きを目指す人びとへ

――わが体験的マスコミ論――

岩垂 弘(ジャーナリスト)

第2部 社会部記者の現場から

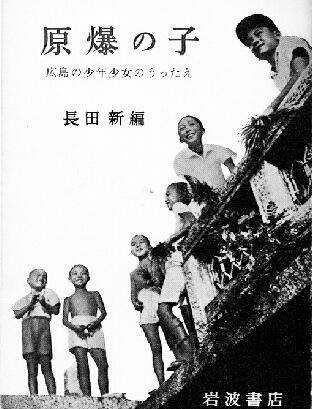

岩波書店から出版された「原爆の子」

(1984年8月21日発行の第20刷から)

一九六七年(昭和四十二年)夏、長崎市の「国際文化会館」で出合った、長崎原爆の惨状

を伝える被爆写真が、その後の私の生き方を決めた。要するに、その時、それらの写真は

私に「悲惨極まる原爆被害をもたらした核兵器の非人道性を広く伝えてゆくことは、報道に

携わる者の責務ではないか」と決意をうながし、結局、私は記者生活を終えるまで、長期に

わたって原爆問題に関する報道に携わることになったのだった。

それほど、被爆写真の訴える力が強かったわけだが、その一方で、私の方にも被爆写真

が投げかける訴えを受け止める素地のようなものが、すでに私の心の奥深いところに醸成さ

れていたのではないか、と今にして思う。だから、被爆写真が発する訴えに、私の心が直ち

に共鳴したのだと思うのだ。

国際文化会館に展示されていた被爆写真に出合う前に私に影響を与えたものの一つに、

広島で原爆を体験した少年、少女の手記を収録した『原爆の子』がある。一九五一年(昭和

二十六年)十月、岩波書店から刊行された。編者は当時、広島大学教授の長田新(おさだ・

あらた)。スイスの教育家、ペスタロッチの研究家として知られ、日本教育学会会長を務めて

いた。

被爆者だった長田は、医師から死を宣告され、四カ月余りも死地をさまよった後、一命を

取りとめ、その時以来、「日本文化平和協会、ユネスコ、ピース・センター、等の平和教育運

動に専念し、『平和のための教育』の研究に余生を捧げることを生涯の一つの悲願として」

(『原爆の子』あとがき)きた。その長田が、原爆を体験した少年・少女たちの手記を集めて

「今日世界の教育にとって最も重要な課題の一つである『平和のための教育』研究の資料と

して、これを整理し、且つ人類文化史上における不朽の記念碑として、これを永久に遺した

い」(『原爆の子』序)と思い立ってまとめたのがこの本だった。集まった千余編の手記の中か

ら百五編を選んだ。小学生四十二人、中学生三十五人、高校生十八人、短大・大学生二十

人という内訳だった。

この手記集が刊行された時期についてはすでに触れた。一九五一年十月のことである。こ

の刊行時期に注目したい。この時期は、日本はまだ米軍の占領下で、日本が独立するのは

翌五二年の四月のことだ。占領下の日本では、米軍を主体とするGHQ(連合国軍総司令

部)が「プレスコード」を発令して、原爆に関する報道を禁止していた。だから、占領下では原

爆関連の本はほとんど日の目をみ.なかった。そんな中での『原爆の子』の出版だったわけだ

が、これには、その直前の同年九月に、サンフランシスコで日本を独立させるための対日平

和条約が調印されたことが影響していたと思われる。つまり、すでに実質的にはGHQのプレ

スコードはなくなっていたから、『原爆の子』の出版が可能だったのだろう。

ともあれ、『原爆の子』は、それまで占領軍によって隠蔽されていた原爆被害の実態を伝え

る画期的な出版となり、反響を呼んだ。

この本が刊行された時、私は長野県立諏訪清陵高校(諏訪市)の一年だった。その私がな

ぜ、発売されたばかりのこの本を手にしたか。それは、この本が学校の先輩の手によってつ

くられたからだった。

長田新は諏訪郡豊平村(現茅野市豊平)の生まれで、諏訪清陵高校の前身、諏訪中学を

一九〇一年(明治三十四年)に卒業した。私が入学したころは、伝説的な先輩としてその名

が校内にとどろいていた。先輩によく聞かされたのは次のような伝説だった。

――豊平村から中学までは往復六里(二十四キロ)もあった。長田は歩いて通学したの

で、勉強の時間がない。そこで、授業が終わって帰途につくと、歩きながら英語の本を開いて

勉強を始め、単語を一つ覚えると、そのたびに小石を拾って服のポケットに入れた。家に着く

と、両方のポケットが小石でいっぱいになっていた。

「優れた先輩がつくった本だから読んでみなくては」。そんな思いが、私を突き動かしたのだ

った。

ついでにいえば、岩波書店の創業者、岩波茂雄も諏訪中学の卒業生である。

この本によって、私は原爆による被害の一端を知った。それは、まさに目をおおわしめる

惨劇であり、原爆という兵器がもつ非人道的な残忍さ、凶暴さがなまなましく伝わってきた。

そうした兵器を非戦闘員の市民の頭上に予告もなしに投下した米国の戦争指導者に憤りを

覚えた。

それとともに、もう一つの衝撃が私をとらえた。それは、この本に収録されている中学校三

年(被爆当時小学校三年)の田中清子さんの手記である。その中に、こんな記述があった。

「メガホンをもってさけんでいる人がいました。ひがいを受けた者は皆似の島に行けという

ことでした。私達も、そこへ行くことにして、川から船に乗りました。

お母さんのすわっている前に、私と同じ年くらいの女の子がいました。その女の子は、体中

にやけどや、けがをしていて、血がながれていました。苦しそうに母親の名ばかり呼んでいま

したが、とつぜん私の母に、

『おばさんの子供、ここにいるの?』

とたずねました。その子供は、もう目が見えなくなっていたのです。お母さんは、

『おりますよ。』

と返事をしました。すると、その子供は

『おばさん、これおばさんの子供にあげて。』

と言って、何かを出しました。それはおべんとうでした。それは、その子供が朝学校に出かけ

る時、その子供のお母さんがこしらえてあげたべんとうでした。お母さんが、その子供に

『あなた、自分で食べないの?』

と聞くと、

『私、もうだめ。それをおばさんの子供に食べさせて。』

と言ってくれました。私たちは、それをいただいた。しばらく川を下って船が海に出た時、その

子供は

『おばさん、私の名前をいうから、もし私のお母さんにあったら、ここにおるといってね。』

と言ったかと思うと、もう息をひきとって死んでしまいました。私は、その子供がかわいそうで

かわいそうでなりませんでした。私はお母さんと一しょに泣きました」

私も涙せずにはおれなかった。そして、未曾有の惨劇の最中にあっても、光り輝くような崇

高な人間性が発揮されていたことを私は知った。瀕死の重傷下にあってもなお他人を思い

やる優しい心。原爆といえどもそれを絶滅させることはできなかった。そのことに深い感動を

覚えた。私は、そこに「ヒロシマの心」を見た思いだった。

『原爆の子』によほど感銘を受けたのだろう。当時、私は学友会(生徒会)発行の雑誌『清

陵』に「『原爆』を呪う」と題する感想文を発表している。

こんなことがあったものだから、『原爆の子』に出合ってから十五年後、長崎の国際文化会

館で被爆写真に向き合った時、この本を読んだころの記憶が私の脳裏に甦ってきたのであ

る。そして、新聞記者ならば、原爆の惨禍と、その原爆にも屈しなかった「崇高な精神」を

人々に伝えてゆかなくては、との思いに駆られたのだった。

|

|

|

|